지금 여기 존재하므로

동네 사시는 신부님이 책을 빌려주셨다.

아시는 스님이 쓰신 시집.

신부님과 스님이 흉허물없이 친하게 지내시는 것이 낯설긴 하지만, 다 같은 사람. 안친하게 지낼 이유도 없다.

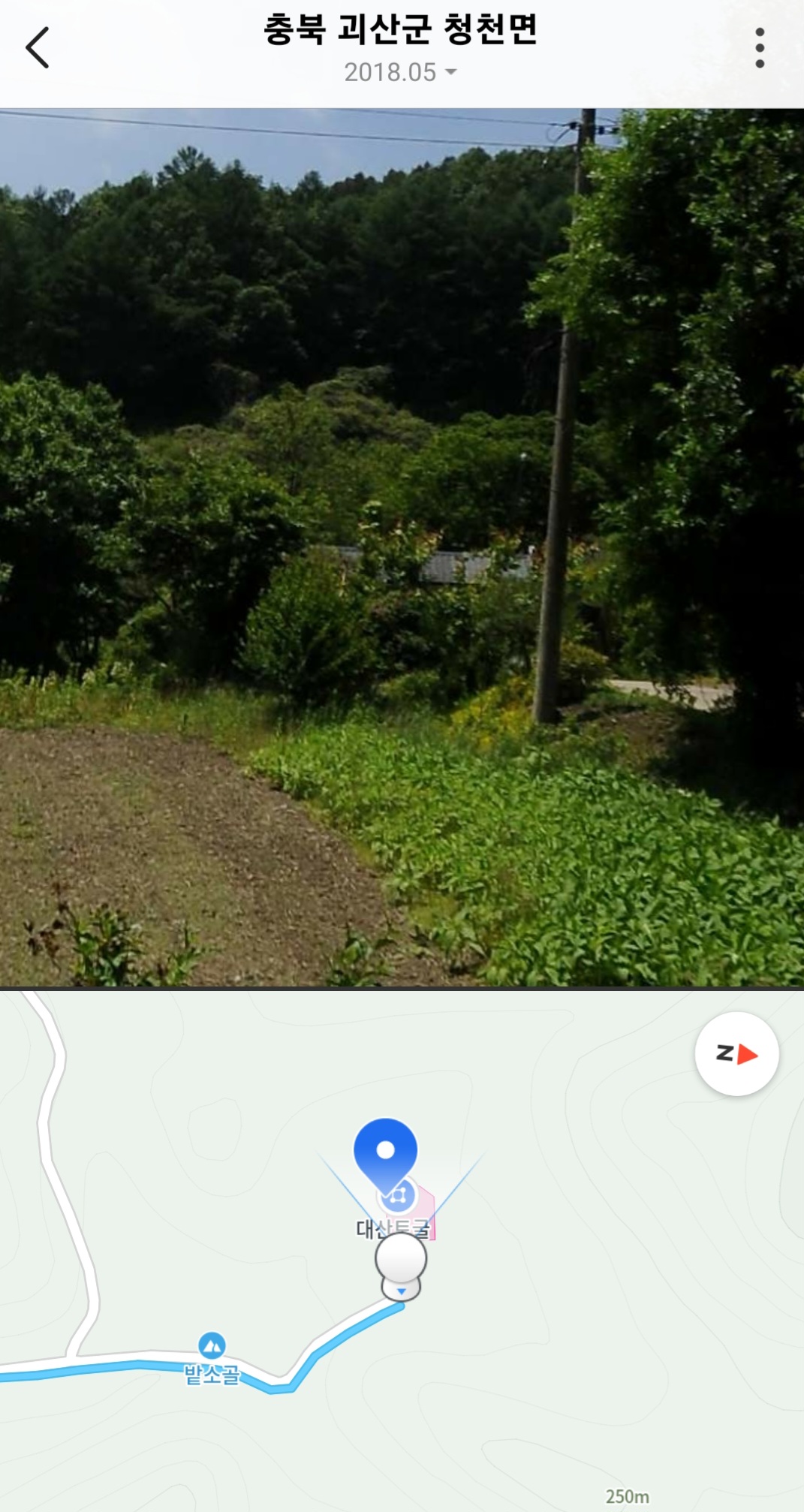

글을 쓴 스님은 절을 떠나 충청도 괴산 시골에서 작은 집에 기거하신다고 한다. 대산 토굴이라고 이름 붙이고.

호기심에 지도에서 찾아 보았다.

저쪽 수풀너머 언뜻 보이는 지붕이 스님 사시는 집인 듯 하다.

시를 읽다보니 스님은 마음이 깨끗하신 분인 듯 하다.

산토끼, 다람쥐, 고라니에 대해 쓴 글에서 자연의 미물에게 해를 끼치지 않으려는 조심스러움이 있었다.

야생화를 보며 어린시절 느낌을 떠올리고, 눈이 오는ㅈ것을 보며 자연의 아름다움을 느끼며 살고 계신다.

복수초

봄입니다.

토굴의 봄은 언제나

복수초로부터 옵니다.

'얼음새꽃'으로도 불리는 복수초는

얼음 사이로 꽃을 피울 만큼

특별납니다.

...

(14페이지 복수초에서)

복수초라는 꽃이름을 처음 들었지만, 쨍한 노란색 꽃이 얼음속에서 피어 나는 모습이 눈앞에 떠오른다.

첫눈의 설렘

첫눈이 옵니다.

여름내 뜨겁게 달구던 하늘에서

언제 그랬냐는 듯

눈이 내립니다.

...

54페이지 첫눈의 설렘에서

첫눈오는 모습을 뜨거운 여름과 대비해서 잘 써놓으셨다.내가 집안에서 그 해 내리는 첫눈을 바라보며 어떻게 표현할까 하는 마음을 읽으시기라도 한 것처럼.

참부모

많은 부모들이

자식들이 들으라고 하는 말 중에

"내가 너를 어떻게 키웠는데."입니다.

...

하지만

'너를 어떻게 키웠는데'라며

부모 자신이 공을 내세우는 건

부모 된 도리가 아닙니다.

'내가 너를 어떻게 키웠는데'라는

보상심리보다,

'네가 우리에게 와주어 행복하다'라는

행복감으로

자식을 키울 때 참부모가 됩니다.

...

그래도 굳이 부모가

보상을 바란다면

자식 키울 때 느꼈던 행복감이야말로

최고의 보상입니다.

164페이지 참부모에서

20대에 출가해서 불법을 공부한 스님이 어떻게 이렇게 부모에 대해서 잘 알까. 대하는 사람들이 다층다양해서일까.

나의 어머니는 "내가 너를 어떻게 키웠는데"라는 말씀을 자주하신다. 그때마다 묘하게 기분이 언잖아지곤 했었다.

더 이상은 뒷말이 없어서 그 뒷말은 내가 스스로 맞춰봐 야 한다.

'...니가 나한테 이럴 수 있니' ?

'...나한테 잘해야지' ?

'...그래서 니가 지금 이렇게 잘 큰거야' ?

끝말이 어찌 끝나던, 원망이 약간 섞이고, 뭔가를 원하는 듯한 여운이 남는 문장 서두이다.

그래서, 항상 그 첫 구절을 들을 때마다 자식 노릇을 제대로 못하고 있구나하는 생각에 기분이 언잖아 진듯하다.

그러나 스님은 그 생활에서 떠소르는 느낌들을 간결한 시어로 정리해 놓으신 것이다.

이 책을 읽으면서, 스님의 산중 생활과 나의 시골 생활이 참으로 비슷한 것이 많음을 느꼈다.

나도 나의 느낌들을 잘 정리해 놓으면 언젠가는 시집을 만들 수 있으려나.